摘要:

液體活檢癌癥診療方法,從空氣中提取飲用水技術,能將二氧化碳轉化為燃料的“人工樹葉”等一系列突破性技術入選世界經濟論壇評出的“2017年度全球十大新興技術榜單”。

世界經濟論壇在本屆夏季達沃斯論壇期間發布了"2017年度全球十大新興技術榜單(Top 10 Emerging Technologies 2017)",其中包孕液體活檢,,從空氣中提取飲用水技術,能將二氧化碳轉化為燃料的“人工樹葉”等一系列突破性技術入選。

該榜單由世界經濟論壇與《科學美國人》雜志的專家委員會聯合評選。他們把“能否在解決全球重大挑戰中發揮作用”視為評選的首要尺度,入選的新型技術在改善生活質量、促進產業轉型和掩護地球環境等方面,都具有巨大潛力。

在評估了入選技術的成熟程度后,評選委員也將在未來的3至5年內助其推廣,以下是入選榜單的十大新興技術:

1. 液體活檢

隨著對腫瘤研究的深入,科學家發現在癌癥的診斷和治療過程中組織活檢技術有必然的局限性。首先,組織活檢的滯后性。其次,腫瘤具有異質性,對于癌細胞已經發生轉移的患者而言,僅取某個部位的腫瘤組織,并不能反映患者的整體情況,但對所有的腫瘤組織都取樣檢測又不切實際。

此外,部分患者不適合做組織活檢,受到手術的擾動之后,有些腫瘤有加速轉移的風險,這倒霉于患者的治療。

液體活檢可以通過血液或者尿液等對癌癥等疾病做出診斷。目前液體活檢的主要檢測物包孕檢測血液中游離的循環腫瘤細胞(CTCs),循環腫瘤DNA(ctDNA)碎片,循環RNA(Circulating RNA)和外泌體(攜帶有細胞來源相關的多種蛋白質,脂類,DNA,RNA等)。其中,ctDNA,RNA和外泌體是腫瘤細胞自身分泌或死亡時釋放的物質。

液體活檢技術性價比高,通過非侵入性取樣,不但可大幅降低癌癥診斷與護理難度,還能提前癌癥的診斷時間,有效延長患者保留期。《麻省理工大學科技評論》將該技術評選為“2015年十大突破技術”。

2. 從空氣中提取飲用水

運用無需接入電網的太陽能技術生產清潔水,其實不是一種初創技術。但要實現“隔空取水”,必需有高濕度的空氣與足夠的電力。

好比以色列的內蓋夫沙漠,年平均空氣相對濕度為64%,這就意味著在每立方米的空氣中含有11.5毫升的水。如果可以實現從空氣中汲取水分并加以收集,無疑能夠有效地緩解淡水的短缺。然而這一過程通常需要在較高的空氣濕度下完成,并陪同著大量能耗,這在成本上是得不償失的。

抱負的汲水系統應該在盡可能低的能量損耗以及較低的空氣濕度時仍舊可以完成水汽吸收與釋放過程,并利用太陽能、風能等自然資源作為供能基礎,這些特點對于應對那些日照時間長、氣候干燥地區的缺水狀況具有重要的實際意義。

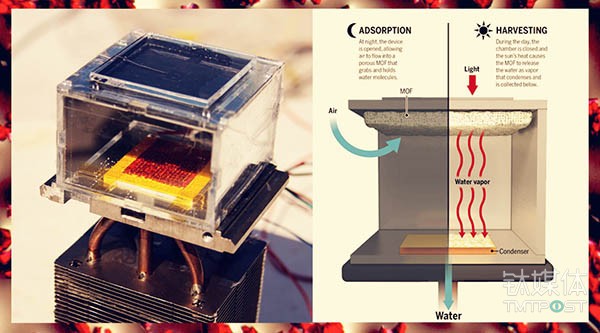

太陽能“飲水機”及其工作原理。圖片來源:MIT / Science

近日,美國麻省理工學院Evelyn Wang教授和加州大學伯克利分校Omar Yaghi教授等人將一種多孔的金屬有機骨架(MOF)負載于薄層銅板上,并置于太陽能吸收單元與冷凝板之間,所得的裝置僅靠太陽能就可從空氣中取水。在空氣濕度很低時,這種神奇的太陽能“飲水機”仍能正常工作。

實驗證明,無須提供額外的能量,在自然陽光下毎公斤MOF每天能從濕度為20%的空氣中汲取約2.8升水。這一研究成果頒發于頂尖科學期刊《科學》上。

3. 人工智能圖像識別技術

深度學習使機器練就了“好眼力”。在一張圖像面前,人工智能的不雅觀察分析能力正在超越醫生等人類專家的解讀,該技術也被應用在無人駕駛、變亂后的保險評估及監控水平面等領域。

4. 人工樹葉

這一技術可將二氧化碳轉化為液體燃料等其他物質。

科學家們始終想模仿光合作用原理制成人工樹葉,作為未來的燃料電池。但過去使用的鉑催化劑太過昂貴,成本成了科研應用的障礙。

哈佛大學能源科學教授丹尼爾·諾塞拉(Daniel Nocera)及其同事設計了一種能將太陽光、二氧化碳和水轉化為液體燃料的系統。在使用純二氧化碳的條件下,該系統的轉化效率可達到10%,即能夠捕捉十分之一的太陽能并將其轉化為燃料,遠高于自然界植物的光合作用的效率(1%),這很可能會成為人工光合作用取代化石燃料進程的里程碑。

搭載該系統的硅太陽能電池看上去就像一片葉子,兩側有差別的催化劑,本來放置鉑催化劑的地方被鎳鉬鋅化合物替代。當人工樹葉被水覆蓋,并放置在陽光下時,將模仿光合作用,自動將水分解為氧氣和氫氣。

人與太陽能電池板比擬,人工樹葉不但占地面積小,并且不需要電池儲存能量,供電效率更高,使用起來更便利。圖片來源/funbugi.com

5. 人類細胞圖譜

這項名為“人類細胞圖譜Human Cell Atlas”的國際合作旨在破譯人體各種細胞類型的詳細功能。